Cortona, una delle incantevoli cittadine della Val di Chiana dal ricco patrimonio etrusco, ha appena inaugurato una mostra che lascerà il segno per la personalità del protagonista, uno dei massimi artisti fra 1400 e 1500, per le opere preziose provenienti anche da prestigiosi musei stranieri e da collezioni private, e per l’interessante lettura di queste, proposta dal curatore Tom Henry. Il titolo, “Signorelli 500. Maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia”, già esprime le emozioni suscitate dall’universo del pittore, nato nel 1450 nella città che oggi lo celebra a 500 anni dalla morte.

Al luogo natale Luca d’Egidio di Ventura (questo era il suo vero nome) fu sempre strettamente legato, rivestendovi vari incarichi pubblici, nonostante l’intensa attività lo portasse spesso lontano, e si può dire che tutte le sue opere siano nate proprio qui, dove egli, deceduto il 16 ottobre 1523, volle riposare per l’eternità nella chiesa di San Francesco, in cui si trovava la tomba di famiglia. In realtà oggi nel Convento omonimo si vede il suo busto bronzeo, ma del sepolcro, purtroppo, non esiste più traccia, probabilmente a causa dei cambiamenti subiti dal tempio a seguito dei dettami del concilio di Trento e del mutamento del gusto. Tuttavia l’artista celebrato dal Vasari nelle sue “Vite”, come “quella persona che col fondamento del disegno e degli ignudi particolarmente e con la grazia della invenzione e disposizione delle istorie, aprì alla maggior parte delli artefici la via all’ultima perfezione dell’arte”, è presente con i suoi lavori in due musei, il Diocesano e il Maec, Museo dell’Accademia Etrusca e della città di Cortona, oltre che in tre chiese cittadine e nel cosiddetto Palazzone.

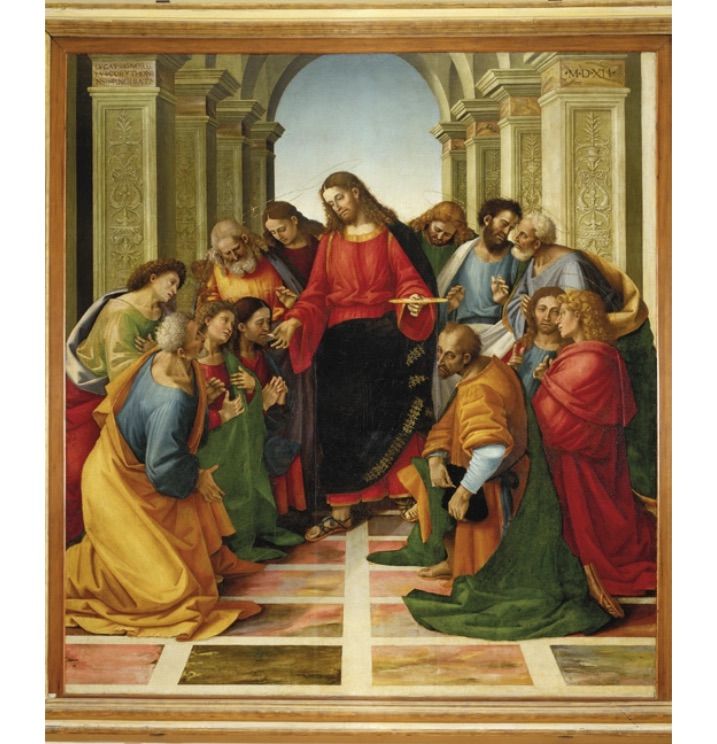

Alcune di queste opere, come la “Comunione degli Apostoli”,” L’adorazione dei pastori”, il bellissimo tondo “Madonna col Bambino con i santi Michele, Vincenzo, Margherita da Cortona e Marco”, in cui quest’ultimo mostra in primo piano la città di Cortona, sono ora parte della mostra, allestita nelle due sale di Palazzo Casali, sede del MAEC, spazi ideali, scelti perché permettono di avere una visione globale e di cogliere a pieno la grandezza dell’artista. Tali lavori sono il completamento di un percorso, che prende inizio da 11 dipinti di Signorelli, antecedenti al 1500, preziosa testimonianza di un momento cruciale della sua vicenda artistica. E, come ha sottolineato nella conferenza stampa di presentazione Tom Henry, massimo esperto della sua opera, averli qui riuniti da vari paesi del mondo, è “uno dei successi del progetto, considerato che nulla è rimasto a Cortona dei primi trentacinque anni della sua attività artistica”.

Se ad aprire la mostra è “La presentazione al Tempio”, prestito da una collezione privata americana, e risalente al periodo in cui il pittore era ancora a bottega da Piero della Francesca, giunge da Dublino “Cristo in casa d Simone il fariseo (1488-89), uno dei pannelli della famosa Pala Bichi, realizzata per la chiesa di Sant’Agostino a Siena e dispersa in vari paesi. In essa si evidenziano già tutte le caratteristiche del linguaggio di Signorelli, l’approccio scultoreo, il colorismo, la narrazione che si basa sulla vita vissuta. Fra i capolavori troviamo “L’annunciazione” di Volterra del 1491, in cui l’angelo Gabriele campeggia con un dinamismo scultoreo, probabilmente influenzato dall’esperienza con il Verrocchio a Orsanmichele e Francesco di Giorgio Marini a Siena. Allo stesso periodo risalgono la grande “tela Annalena”, “Crocifisso con Maria Maddalena”, datata dal curatore 1495-96, proveniente dagli Uffizi, e il bellissimo tondo de la “Madonna con Bambino, San Giovanni Battista e un pastore” (1493-94), prestato dal Museo Jacquemart-André di Parigi, il cui recente restauro ha fatto riemergere brillanti stelle d’oro sul mantello della Vergine.

Uno dei grandi meriti dell’esposizione, in cui si susseguono capolavori come la “Santa Maria Maddalena” del 1504, con cui si apre il primo decennio del Cinquecento, e la “Crocifissione con Santi” (1505-1507) della Pinacoteca Comunale di San Sepolcro, è l’incredibile riunificazione, mai attuata prima, di sei delle sette parti attualmente identificate della smembrata e dispersa “pala di Matelica”, provenienti da collezioni private e da diversi musei italiani e stranieri.

La mostra, con le 28 opere autografe del maestro cortonese, vuole non solo attirare l’attenzione su una personalità imprescindibile dell’arte italiana, ma anche dimostrare, sottolinea ancora Tom Henry, come Signorelli non sia l’ultimo grande pittore del ‘400, quale finora è stato soprattutto considerato, ma piuttosto colui che ha ispirato i grandi del ‘500, soprattutto Raffaello e Michelangelo. Con quest’ultimo “c’è una relazione molto stretta. Per la Cappella Sistina, infatti, sono fondamentali gli affreschi del Duomo di Orvieto”.

Per completare l’immersione nell’arte del pittore, che a Cortona ha dato il nome alla Piazza centrale, dove si trovano il MAEC e il Teatro a lui dedicato, è importante seguirne le tracce in un coinvolgente itinerario urbano, a partire dal Museo Diocesano dove, conservando l’ordinamento museografico precedente, l’illuminazione della sala con i suoi lavori è stata riallestita, con l’intento di valorizzarla in occasione dell’importante anniversario. Qui si ammirano, fra gli altri, lo spettacolare “Compianto sul Cristo morto”, dove la figura di Cristo esprime al meglio la maestria di Signorelli nel rappresentare la bellezza del corpo umano. Sull’altare maggiore della Chiesa di San Niccolò è collocato il Gonfalone della Compagnia di San Niccolò, istituita nel 1440 da San Bernardino da Siena: Luca Signorelli nel 1510 dipinse nella fronte il “Compianto sul Cristo morto” e nel retro la “Madonna col Bambino e i Santi Pietro e Paolo”. Appena fuori dalle mura cittadine, la quattrocentesca Chiesa di San Domenico conserva la sua “Madonna con Bambino e Santi”, mentre la cinquecentesca monumentale Villa Passerini, detta il Palazzone, ora di proprietà della Scuola Normale di Pisa (di solito chiusa al pubblico), famosa per il grandioso salone affrescato dal Papacello, rivela, nella piccola cappella, l’affresco “Il battesimo di Cristo”, uno degli ultimi lavori di Signorelli. E, per terminare, a ridosso di Cortona, nello spettacolare Santuario di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio, al cui progetto di Giorgio Martini (fine XV sec.) non sono estranee suggestioni leonardesche, si trova” L’Immacolata Concezione con sei profeti e due committenti”. Ma, se l’itinerario cortonese termina qui, la mostra suggerisce di continuarlo in Toscana e nella vicina Umbria, alla ricerca di tanti pregevoli capolavori di Luca Signorelli, l’artista che, come nel 1903 scrisse Girolamo Mancini, “creava figure agitate da vive passioni, da pietà, da dolore da sdegno, da speranza, dagli affetti delle anime più sensitive”.

“Signorelli 500. Maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia”, MAEC - Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona, Piazza Luca Signorelli, 9, Cortona (Arezzo), fino all’8 ottobre, signorelli500, com, cortonamaec.org.

Claudia Sugliano

Claudia Sugliano